101

101手术室,是患者、医生与病魔抗争的“前线”,当医生们专注地进行手术时,还有另一群白衣天使——手术室护士,也正在默默守护着患者的生命安全。由手术室护理团队搭建起的“生命防线”,从术前准备到术中配合、再到术后观察,其中隐藏着很多你不知道的护理细节。

术前:细节筑基,安全先行

1..深入探访

手术前,患者往往承受着巨大的心理压力。手术室护士一般会提前1-2小时深入病房,核对患者身份、标记手术部位,了解过敏史、禁食水情况,评估皮肤与血管状况。在这个过程中,护士要注意用温和的言语抚慰患者的紧张情绪,建立对手术的信心。

2. 环境“清场”

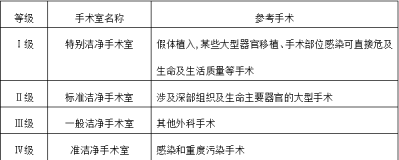

手术室的清洁度,直接关系着手术成功率与患者康复效果。在术前1小时,便会开启层流净化系统,通过高效过滤与定向空气流动,去除空气中的微粒、微生物,营造洁净的手术室环境。根据2002年我国“医院洁净手术部建筑技术规范”规定,层流净化手术室的级别划分如下图所示。

3.术前“Time Out”

2008年WHO提出的“Time Out”,被称为医疗不良事件的最后一道防线。所谓“Time Out”,即术前暂停确认程序,要求手术团队在麻醉实施前、切皮前、患者离室前分三次执行严格核查,逐项核对患者身份、手术名称、部位、植入物、抗生素使用等信息,以确保手术对象、部位、流程的绝对准确性。

术中:默契配合,分秒必争

1. 器械护士(洗手护士)

她们是外科医生的“第二双手”,负责严格把控手术器械的使用节奏,从精准剪线到快速递钳,全神贯注配合、协助医生操作,及时为医生擦血、拉钩,以保障手术的顺利推进,也因此,器械护士被称为是“不做手术却最懂手术的人”。

2. 巡回护士

她们是手术室里的“全能管家”,负责患者从进入手术间到出手术间,整个手术期间的护理工作,具体包括检查麻醉机、监护仪、无影灯等各类仪器设备,根据手术需求调整手术间温度、湿度、光线,以及密切观察术中患者生命体征、病情变化等工作。

3. 无菌“铁律”

“无菌观念”必须贯穿手术始终,印刻在每一位外科医生、护士头脑中。在手术过程中,一旦出现污染,哪怕只是意外掉落了一滴汗珠,手术室的无菌器械、敷料等都必须立即更换,这是手术室不容妥协的“底线”。

术后:细心观察,促进康复

1. “三人四次两遍”清点原则

2024版《手术室护理实践指南》中对手术物品清点做出了明确规定,应严格执行“三人四次两遍”原则,即“三人”指器械护士、巡回护士、手术医生共同承担清点责任;“四次”指手术开始前、关闭体腔前、关闭体腔后、术毕(缝完皮肤后)四个关键节点,每次均需执行清点;“两遍”指每次清点时,器械护士与巡回护士应各自独立清点一遍,相互复核确认,以确保数目无误。

2. 术后“温暖苏醒”

在手术结束后,麻醉医生会逐步减少麻醉药物,让患者从“睡眠”中自然醒来,此时,护士会帮患者轻柔擦净血迹、整理衣物、盖好保温毯,在旁密切监测患者的心率、血压、呼吸等指标,做好应对突发状况的准备。如果患者感到疼痛,护士会及时给予止痛药物,帮助患者舒适地度过苏醒期。。

3.术后的无缝交接

转运前,护理团队会把患者的病情、手术情况、用药情况等信息,详细地交接给麻醉复苏室、病房的护士,构建介入手术患者ISBAR转运交接单(具体如下图所示),以保障患者在院内的转运交接安全。

4.标本“双保险”

手术病理标本,是术中用于送做病理检查的切除组织及器官。在手术完毕后,护士需要与医生双人核对患者信息、标本名称、部位,置于专用密封容器,在当日把标本送检。

在手术室这个生命与时间赛跑的空间里,处处都有“看不见”的护理细节,每一次严谨核对、每一份无菌坚持、每一次风险预警,都是在为筑牢手术室“生命防线”做出努力。当无影灯熄灭,又一次手术成功,我们在看到外科医生用自己精湛医术救死扶伤的同时,也要注意到那些在背后,默默守护生命尊严的手术室护士们。

【证书】

【证书】 分享

分享  收藏

收藏